É filha de António Feio, actor, e de Cláudia Cadima, actriz, mas foi a avó, professora de artes, que a influenciou desde cedo. Sara Feio, 32 anos, é uma das mais interessantes ilustradoras da nova geração.

Concluiu a primeira parte da sua formação em Design Gráfico, na EPI – Escola Profissional de Imagem. Daí, partiu para Hollywood e estagiou na BLT & Associates, prestigiada empresa na criação de cartazes cinematográficos. A vida fútil da metrópole californiana não deixou saudades. Voou para Londres, onde se licenciou em Ilustração. Sara Feio fala sobre nostalgia e imaginários fabulísticos, marcas constantes no seu trabalho.

Teres nascido numa família de artistas e actores tornou-se factor decisivo para seguires um percurso artístico?

Influenciado és sempre, é aquilo com que vais ter mais contacto ao longo de toda a tua vida. Foi mais através da minha avó, por ser professora de Artes, do que por os meus pais serem actores. A influência dos meus pais foi mais na parte de poder imaginar o que quiser, mas saber que não é real. Ser assim estranho. Estar a ver desenhos animados e saber que a voz era da minha mãe. Saber que aquilo não era real. Enquanto os putos achavam que aquilo era real, eu não. Sabia como é que se fazia. Mas sabia também que podias inventar tudo aquilo e era na boa. Tinha uma visão diferente. No entanto, o facto de a minha avó ser de Artes é que me influenciou muito, porque passava muito tempo na casa dela quando era pequena, a fazer imensas coisas como artes plásticas e pequenas peças de arts & crafts [artesanato].

O teu percurso académico começou na António Arroio e depois na EPI. Esse percurso e as experiências no estrangeiro ajudaram a definir o teu estilo de ilustração?

Acho que começou antes. O tipo de ilustração que me interessava mais quando era miúda é que foi influenciar o que eu ia gostar mais de fazer. Por exemplo, quando era adolescente, lia muito Al Berto e era meio gótica. Tudo isso influenciou as primeiras coisas que comecei a fazer. Quando fui para a EPI, os projectos viraram-se todos para as minhas temáticas de teenager. Isso influenciou-me muito porque era quando tinha mais tempo para ler, pesquisar e aprofundar.

Depois disso fizeste um estágio em Hollywood e estudaste em Londres… olhando para trás e pelo que viveste lá fora, achas que existe de facto um gap entre os artistas portugueses e os ingleses ou norte-americanos?

Em relação aos ingleses, há uma cultura pela ilustração que é gigante. Eles têm um carinho enorme pelos seus ilustradores, como é o caso do Quentin Blake, por exemplo. Cá ninguém é reconhecido, os ilustradores não são dados na escola. Tinhas o Bordalo Pinheiro e o irmão que têm uma obra imensa e nem se ouve falar deles na escola. São conhecidos apenas pelas cerâmicas das Caldas e não se sabe mais nada. Portanto, existe um gap gigante naquilo que te é dado dentro da ilustração. É algo que culturalmente não existe, aqui não há orgulho na ilustração. Quanto aos americanos, é completamente diferente e não me revejo nada no método deles. O objectivo é progredir na carreira, chegar aos 23 anos, ter dois carros e ganhar dinheiro. É uma perspectiva mais comercial. Odiei viver em Los Angeles. Vivem muito a cultura da profissão e da imagem. Não tinha nada a ver comigo.

“Cá ninguém é reconhecido, os ilustradores não são dados na escola”

Dizes no teu site que gostas de jogar entre o científico e o surreal. Defines o teu trabalho como ilustração científica e surrealista, é isso? Ou preferes distanciar-te dos ‘rótulos’?

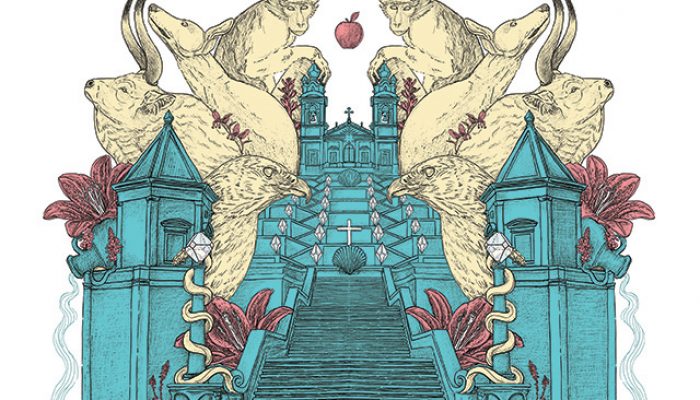

Científico só na parte técnica – fiz uma pós-graduação em Ilustração Científica -, as técnicas [stippling] que utilizo são de ilustração científica. A parte da pesquisa que eu faço, relacionada com animais, é baseada na pesquisa da ilustração científica. Sei lá… para ver quantas escamas é que definem aquele peixe. Mas depois da pesquisa, faço e invento o que me apetece. Por exemplo, para o álbum dos Keep Razors Sharp, desenhei a lebre certa, mas depois adicionei-lhe uns cornos. A ilustração científica é muito restrita, tens que passar informação que muitas vezes só apanhas em fotografia microscópica.

Falando de surrealismo, recordei-me do Cesariny e amigos com a técnica do “Cadáver Esquisito”. És muito rigorosa com o teu processo criativo? Isto é, tens algum método padrão ou depende do tipo de trabalho que tens em mãos?

Faço uma primeira fase de pesquisa: primeiro do tema e, depois, das imagens. Posso também fazer uma pesquisa de texto para influenciar as ideias que quero seguir. A partir daí, vem uma primeira construção de ideias e depois tento perceber o que já existe e o que já foi feito. A seguir, vem a fase dos primeiros esboços, o cliente vê e aprova (ou não) os esboços. Depois, o processo final, que é aquele que leva mais tempo, porque vem mesmo de dentro. Sou capaz de ficar três dias a sonhar e a pensar só no trabalho.

Referiste anteriormente que utilizas muito o stippling [pontilhado], uma técnica que requer alguma concentração. Qual é o tipo de ambiente em que preferes trabalhar?

Sim, é uma técnica quase de meditação, mas, ao mesmo tempo, é muito técnica: os pontinhos não se metem ao calhas. Se pensas muito acabas por fazer padrões, o que é muito mau, porque dão-te efeitos de óptica que não são agradáveis. Se fizeres à balda, ficas com manchas em sítios onde não é suposto. Em relação ao ambiente, tenho o meu espaço, o meu atelier. Antes trabalhava num espaço de co-work, o que era fixe, porque tinha alguém com quem partilhar o que estava a fazer. Mas odiava trabalhar nesse espaço quando estava a fazer esboços, porque toda gente queria ver o trabalho antes de estar alguma coisa de jeito. Isso era muito castrador para mim. No atelier ninguém me chateia, ponho um audiobook ou música que não tenha letra, para não me distrair a cantar.

Grande parte das tuas ilustrações têm presentes elementos animais e naturais. Remete-nos quase para o universo das fábulas. Tens alguma relação afectiva comos animais? De onde surge esse imaginário?

Acho que tem a ver com ter crescido nos bastidores dos palcos e os meus pais darem voz a desenhos animados – que eram tipo bonequinhos -, haver um bocado a humanização dos animais. Usar os animais como metáfora para coisas que são mais difíceis de representar nos humanos: personalidades, qualidades ou defeitos. Num animal é mais directo. Mas também acho que isso vem um pouco da cultura católica. Por exemplo, o estilo Manuelino recorre a elementos marítimos para demonstrar certas características humanas. Um animal com chifres tem um simbolismo humano e uma pessoa vulnerável será representada por outro animal, por exemplo. Mas não trato os meus gatos como se fossem pessoas!

Já tiveste trabalhos expostos em Inglaterra e um pouco por todo o país: Lisboa, Braga, Porto, Évora…

Todas as exposições que fiz foram colectivas, mas este ano espero fazer uma em nome próprio. Os ingleses fomentam muito essa cultura da exposição colectiva e faço-as desde a faculdade. Fazíamos duas ou três por ano. Organizadas por nós, com o nosso orçamento e tudo, cada um dava “xis” libras. E depois fazíamos a curadoria da exposição e compúnhamos o espaço.

Começam também a surgir novos ilustradores portugueses. Pelo que tens visto e percebido nas exposições, qual é a relação que o público português tem com a ilustração (se é que ela existe…)?

Não te sei explicar, é um mundo muito estranho em Portugal. Tens uma data de ilustradores a expor e tens pessoas que te convidam para expor sem ter muito noção que a exposição tem sempre um objectivo. Por exemplo, nas exposições de escola, a ideia era expor os trabalhos e ganhar nome, porque também existiam pessoas da indústria criativa que visitavam as exposições e, depois, convidavam-te para trabalhar. Em Portugal, isso não existe, perdeu-se o objectivo daquilo que se pretende fazer com uma exposição. Se falarmos de uma exposição numa galeria, pronto, aí existe o objectivo que passa pela venda dos trabalhos.

O que acaba por acontecer aqui é que existem muitos espaços que querem os trabalhos expostos, porque é muito giro, porque tem animação e há concertos. Mas, depois, que se lixe, se o ilustrador vende ou não. A ilustração acaba por se perder entre o “giro” e o “gostava de ter”, do tipo “fazes um desenhito e pões ali”. Falta as pessoas compreenderem que não é só giro. Depois, as exposições de ilustrador acabam por ser só likes no Facebook e no Instagram, mas isso é o quê? Para isso, coloco um anúncio no Facebook, as pessoas vão lá meter likes e não tenho que carregar quadros de um lado para o outro.

“Todas as exposições que fiz foram colectivas, mas este ano espero fazer uma em nome próprio”

Como referiste numa entrevista à Arte Sonora, tens muitos projectos ligados à música, nomeadamente, Keep Razors Sharp, Pernas de Alicate ou Them Flying Monkeys. Não só no artwork, também fizeste produção e realização de videoclips. Ligar o som à imagem também é um processo que gostas de explorar?

O vídeo não foi uma experiência que tenha adorado. A partir do momento em que fiz o último vídeo de Pernas de Alicate e achei que ficou horrível, vi depois outras pessoas a fazerem remisturas brutais do vídeo… aí percebi: “Ok, eu gosto disto mas é nos bastidores, vídeo não é para mim, não tenho cultura visual para isso.” Quando estou a ver filmes ligo mais às cores do que propriamente aos movimentos de câmara ou aos zoom’s. Não entendo de aspectos técnicos.

Obviamente que alguém que tenha mais atenção a esses aspectos, seja melhor a fazer do que eu. É preciso ter alguma humildade e perceber: “não posso fazer tudo, há coisas que faço mesmo mal”. E a realização é uma dessas coisas. Fazer produção e ter ideias é na boa. Ainda assim, para se trabalhar num guião, é necessário que seja em colaboração, por isso, é que os dois vídeos dos Them Flying Monkeys foram com a realização da Leonor Bettencourt Loureiro. E ela era aquela pessoa com quem queria muito trabalhar, temos ideias semelhantes e ela acrescentou coisas que eu não tinha. É aquela ideia das parcerias e de conseguir fazer um trabalho muito melhor do que se estiveres sozinho ou com a ajuda de um estagiário. Mas, sim, gosto muito de misturar a música e o texto, especialmente, com coisas que me influenciaram muito em adolescente.

Sou muito nostálgica e trabalho muito esses elementos em que jogo com a memória. Quando te falei há pouco dos simbolismos cristãos, manuelinos ou até da alquimia, são jogos com a memória. Não sou religiosa de todo, mas gosto de ir buscar esse tipo de coisas em que as pessoas costumam acreditar.

O vídeo dos Pernas de Alicate também contou com a colaboração de Dickon Knowles (live visuals dos Queens of the Stone Age e The Weekend), como surgiu essa parceria?

Ele foi da minha turma em Inglaterra. Tínhamos trabalhado uma única vez no primeiro ano da faculdade, demo-nos muito bem, mas nunca mais fizemos nada juntos. Como a ideia para Pernas de Alicate era fazer colaborações, pensei que seria interessante convidá-lo para nos ajudar. E ficou fixe por isso, porque não fui eu a realizar sozinha.

O primeiro vídeo de Pernas também ficou fixe, fiz com o Filippo Maria que também já trabalhou com os Prodigy e outros projectos de drum n’ bass. Mas com o Dickon foi uma aventura. Fomos gravar para uns armazéns abandonados em Póvoa de Santa Iria e, naquele entusiasmo das gravações, ele e a sua ‘inglesice’ foram deixando o material para trás. Quando lá voltámos, tinha sido roubado.

Para além dos teus projectos de criação, agora dás aulas e coordenas um curso de Ilustração na ETIC. Ser professora era algo que tinhas projectado para o teu percurso ou foi um acaso?

Eu já tinha dado alguns workshops, trabalhei com crianças na Zona J e crianças autistas. Mas também sempre gostei desta coisa de sala de aula, talvez também por influência da minha avó, que foi professora. Nem comecei na ETIC, comecei o ano passado na EPI com as turmas de Design Gráfico, só este ano é que iniciei o curso na ETIC. Acho fixe transmitir conhecimento aos outros. Principalmente aos miúdos do secundário. Sinto que faço uma pequena parte da construção do percurso deles, mesmo que eles não sigam essa área. Até porque tento acrescentar alguma componente social.

Por exemplo, dou uma aula de iconografia e digo-lhes logo que não avalio trabalhos com elementos homofóbicos, racistas ou xenófobos. Confesso que, às vezes, é estranho ter que ensinar certas coisas que nem eu sei muito bem. É mesmo aquela coisa de “quem não sabe ensina”. Mas, a experiência que se tem na área conta muito, mesmo que a tua parte técnica tenha de ser melhorada. E também se aprende muito com os alunos e isso é, de certa forma, muito fixe. Não é uma coisa só de um lado, ou seja, são adolescentes interessantes e que já têm algo para te dar em troca. O curso de Ilustração na ETIC é mais maduro, são alunos mais velhos, pós-secundário ou recém-licenciados. Também acaba por ser auto-crítico, porque às vezes tenho que lidar com outros estilos que antes, se calhar, nem gostava e agora tenho que ajudá-los a encontrarem referências. É muito bom porque não estagnei, continuo a ver coisas novas e estilos diferentes que vão surgindo.

Trabalho realizado no âmbito da disciplina Atelier de Imprensa e Jornalismo Online, no ano lectivo 2016/2017 em regime de pós-laboral.