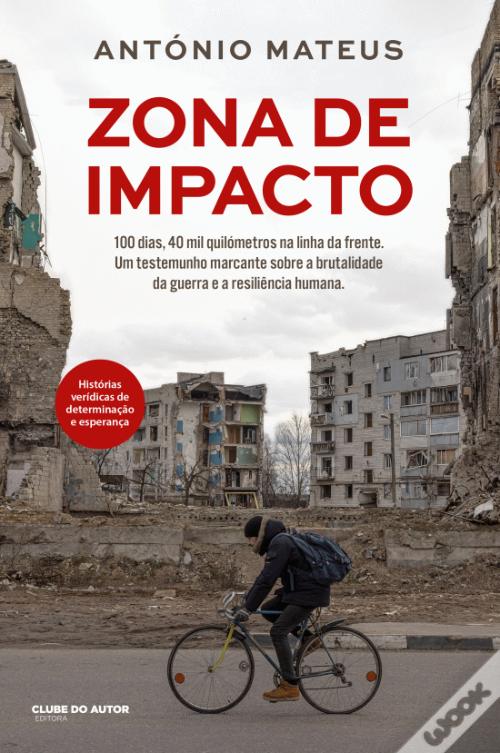

Repórter da RTP, especialista em conflitos africanos e autor de várias obras, António Mateus esteve presente em diversas guerras um pouco por todo o mundo, tendo publicado recentemente o livro Zona de Impacto, no qual narra os seus 100 dias em território ucraniano. Um jornalista cuja preocupação principal são as pessoas e que admite sentir vergonha na hora de regressar a casa. “Por mim ficava lá mais tempo.”

O que o fez sair do conforto e segurança do seu país e partir para os países em guerra?

Começou em 1986, quando abriu uma vaga para chefe da delegação em Maputo. Moçambique, nessa altura, era um local onde ninguém queria ir. Não havia nada que fizesse um jovem querer ir para lá e fui o único que concorri. Sem mérito nenhum, ganhei o lugar por falta de comparência. O diretor de informação da altura disse: “António, quero confiar em ti para chefiar a nossa delegação em Maputo, mas posso realmente confiar em ti? O Conselho de Redação diz que não te devo dar lugar porque não tens experiência nenhuma”. Eu disse: “Só te posso garantir uma coisa. Vou dar o melhor de mim para nunca desapontar a tua confiança. O resto não sei, vou para um mundo que não conheço”. Uma semana após chegar, houve um massacre onde morreram cerca de 400 pessoas. Quando o antigo chefe da delegação me contou que em Moçambique o Governo dizia que cobrir os massacres feitos pelos bandidos armados era estar a dar visibilidade e fazer propaganda por eles, ia-me caindo o queixo. Por isso, disse-lhe: “Então, deixa-me dar-te uma novidade, a pessoa que te vem substituir não tem medo de ir para uma zona de guerra.” Nesta altura, já tinha toda a formação teórica para estar em zonas de guerra. Mas uma coisa é ter formação teórica e outra é estar numa zona de guerra. Não gosto de cobrir guerras, como vejo os meus colegas, a falar das varandas dos hotéis, com o fundo atrás deles. Não critico, mas vivia dentro da guerra. Habituei-me a gostar desse tipo de coisas.

Qual considera ser o objetivo/foco principal em jornalismo de guerra?

Há muitas maneiras de cobrir uma guerra. Opto por fazer a mais dura, onde morre mais gente. E não me posso esquecer de que o jornalismo envolve duas pessoas no mínimo. Tens sempre de pensar no teu repórter de imagem. Às vezes, queremos ir mais longe do que o parceiro, e não o devemos levar, ou o contrário, ele pode querer ir mais longe, mas dizemos que não.

Qual foi a guerra mais difícil?

Talvez a terceira rotação na Ucrânia, quando passou um ano da guerra. Fiz, por minha escolha, a linha de combate de cima a baixo toda e de uma vez. É violentíssimo psicologicamente e fisicamente atravessar a linha de combate. São 1300 km, com temperaturas de −10º C, − 15º C. Preparo-me para isto como se fosse para uma operação especial. Andar com o colete o dia inteiro, mais o capacete e mochila, são 14 kg extra. Temos de habituar o corpo a sofrer, porque senão sofremos e perdemos o foco.

Alguma vez se arrependeu do seu trabalho ou quis voltar para casa?

Por mim, ficava ainda lá mais tempo. Fui tão novinho para fora, sofri tanto afetivamente por estar longe de tudo que, para sobreviver, tive de desenvolver ferramentas que me ajudavam emocionalmente. Uma delas era não dar o meu coração a ninguém. Não tenho saudades de ninguém. Todos os meus amigos eram casados ou tinham namoradas, eu tinha a caneta e era feliz com ela. Sentia vontade de ter alguém para contar histórias quando voltasse, mas depois ia ser injusto com ela. No fim, não me vinha embora, estava lá de coração.

“O jornalismo de hoje é muito imediatista”

Já sentiu necessidade de procurar aconselhamento psicológico?

Acho que os jornalistas deviam fazê-lo. Depois da segunda rotação que fizemos na Ucrânia (eu e o Cláudio Calhau, que era o repórter de imagem com quem estava), acabámos por furar até um local obscenamente perigoso, em que não nos era permitido ir. Quando estávamos nessa aldeia, estivemos sob bombardeamento numa zona em que havia munições de fragmentação não explodidas. Foi a coisa mais perigosa que já fiz na vida. Disse ao Cláudio para nos pormos a andar porque o mato estava a arder. Estávamos entre as munições e o incêndio e tivemos de correr pelo meio das munições. Não tínhamos mais nenhum sítio para correr, aquilo ia explodir. Corremos atrás do muro e quando me sentei disse: “Começa a filmar.” Nesse momento, começou tudo a explodir. Vimos aquilo passar por cima de nós e o Cláudio disse-me no fim do dia: “Tu tens mesmo um anjinho.” Foi a coisa mais doida de que tive medo. Depois apareceu um psicólogo da UNESCO, que me perguntou: “António, alguma vez fizeste uma consulta devido às guerras por onde passas?” Disse-lhe que nunca e ele: “Tens a noção que tens montes demónios dentro de ti?” Respondi-lhe: “Vou dizer-lhe aquilo que um velho lhe pode dizer. Sou da geração em que os que tinham demónios tinham de aprender a reconhecê-los, que é o que dá mais trabalho. E depois tinham de aprender a empurrá-los para fora deles.” Os demónios continuam a dormir comigo no quarto, mas já aprendi que o único meio de não ter esses monstros é fazer jornalismo por amor. E o que é que se faz nas consultas de psicologia? Fala-se sobre isso.

Em que medida a evolução da tecnologia influenciou as suas reportagens de guerra?

Torna-as mais perigosas, sem nos apercebermos, e incomensuravelmente mais fáceis. É muito mais exigente e exaustivo, pois com as novas tecnologias aquilo que vês é tudo em direto, e não se tem tempo de reflexão sobre aquilo que se narra. O jornalismo de hoje é muito imediatista, o que é horrível. Não mostro nem metade das imagens daquilo que vejo por decisão minha. Não quero banalizar o sofrimento. A vida e a dignidade são os pilares da nossa existência.

Alguma vez se sentiu condicionado, pressionado ou ameaçado de alguma forma pelas notícias que reportava? Como lida com a situação?

Muitas vezes, muito mal. À medida que me tornei mais velho, aprendi que antes de me pôr nessas situações, tenho de ver todas as formas possíveis e imagináveis de escurar a solidez que estou a reportar. Se estiver a reportar uma brutalidade, tomo medidas antes. Por exemplo, eu e o repórter de imagem fomos à Guiné-Bissau fazer uma coisa que sabíamos que ia ser altamente perigosa. Descobrimos e filmámos as valas comuns e entrevistámos um homem que tinha escapado para o meio do mato. Já tínhamos tudo pronto. Horas antes de irmos embora, o Presidente da República foi ao mercado municipal e não podia deixar de lhe perguntar como é que ele lida com esta situação. Como jornalista, seria um cobarde se não o fosse confrontar. Quando o presidente me viu, olhou para mim e disse: “O jovem jornalista que tem a coragem de vir aqui perguntar isso merece que lhe responda.” E respondeu-me. Depois disto, pensei que nos fossem cortar o pescoço nessa noite. Virei-me para o repórter de imagem e disse-lhe: “Carlos, vamos à delegação da RTP duplicar todas as cassetes do que fizemos.” No dia a seguir, não sei onde é que dormimos. Conduzimos com as luzes apagadas, dormimos no mato e voltámos à hora do avião. Não sei se foi necessário, mas isto é o que fazes em apertos. A Embaixada da Guiné fez os impossíveis para a RTP não meter a reportagem no ar. Esta reportagem passou à uma da manhã, nunca foi repetida e tenho um orgulho enorme de a ter feito.

Tenciona voltar a uma zona de conflito?

Sim, mas para fazer algo novo. Quero ir para a Ucrânia outra vez, se os ucranianos conseguirem furar até ao mar de Azov. Se eles conseguirem, torna-se muito interessante do ponto de vista jornalístico fazer isto. Não vou arriscar a minha vida para fazer mais do mesmo.