Com uma carreira que já ultrapassa as quatro décadas, Teresa Faria é uma das caras mais respeitadas e reconhecidas da ficção em Portugal. Nesta entrevista, a atriz e fundadora do Teatroesfera, fala da sua experiência no mundo do espetáculo e das barreiras que os artistas têm que ultrapassar.

A sua mãe era uma mulher da cultura. Mesmo antes do 25 de Abril, organizava festivais e tinha um colégio de artes. É a ela que se deve o seu amor pela representação?

Em grande parte, sim, porque estamos a falar de 1960. Criou um colégio em Coimbra, onde aprendíamos, para além de línguas, música, teatro e dança. Portanto, era um ambiente muito criativo e livre. Ela também esteve ligada à organização de festivais de música e de teatro em Coimbra, através da Juventude Musical Portuguesa. Por outro lado, foi professora do ensino secundário e organizava todos os anos festivais de teatro e encontros de poesia. Mobilizava a escola toda. Fomos criados neste ambiente e isso, de alguma maneira, sensibiliza-nos e “abre-nos a cabeça” para este sítio, por isso foi muito importante neste percurso.

Em 1983, a atriz Maria do Céu Guerra convida-a para trabalhar na companhia de teatro A Barraca. Como foi o seu primeiro espetáculo?

A Barraca foi um mundo fascinante. O meu primeiro espetáculo foi “O Dia na Capital do Império”. Em Coimbra, estava a estudar Ciências Sociais, fui diretora de um centro de dia para a terceira idade na “Baixinha” e trabalhei em muitas outras áreas. Quando venho para Lisboa foi um corte radical. A experiência de trabalhar com a Maria do Céu Guerra e o Hélder Costa foi surpreendente e mágico. Como já fazia teatro, a minha surpresa não foi a situação em si, mas sim a experiência na capital. Era um espetáculo simples com um ambiente alegre. Foi uma experiência construtiva e desafiante.

É uma das fundadoras do Teatroesfera, criado em 1995. Qual a razão que a levou a fundar uma companhia de teatro em Massamá?

Entre Amadora e Sintra havia um espaço populacional que não tinha nenhuma oferta cultural, portanto, fazia todo o sentido construir aqui um. O início da construção foi absolutamente hilariante, porque ainda estava tudo em lama à volta, íamos com galochas. Na altura, havia algumas tábuas onde ensaiávamos e tínhamos de ficar lá de noite a tomar conta do material elétrico. Foi uma grande odisseia, mas valeu a pena termos um espaço aqui que podemos usar.

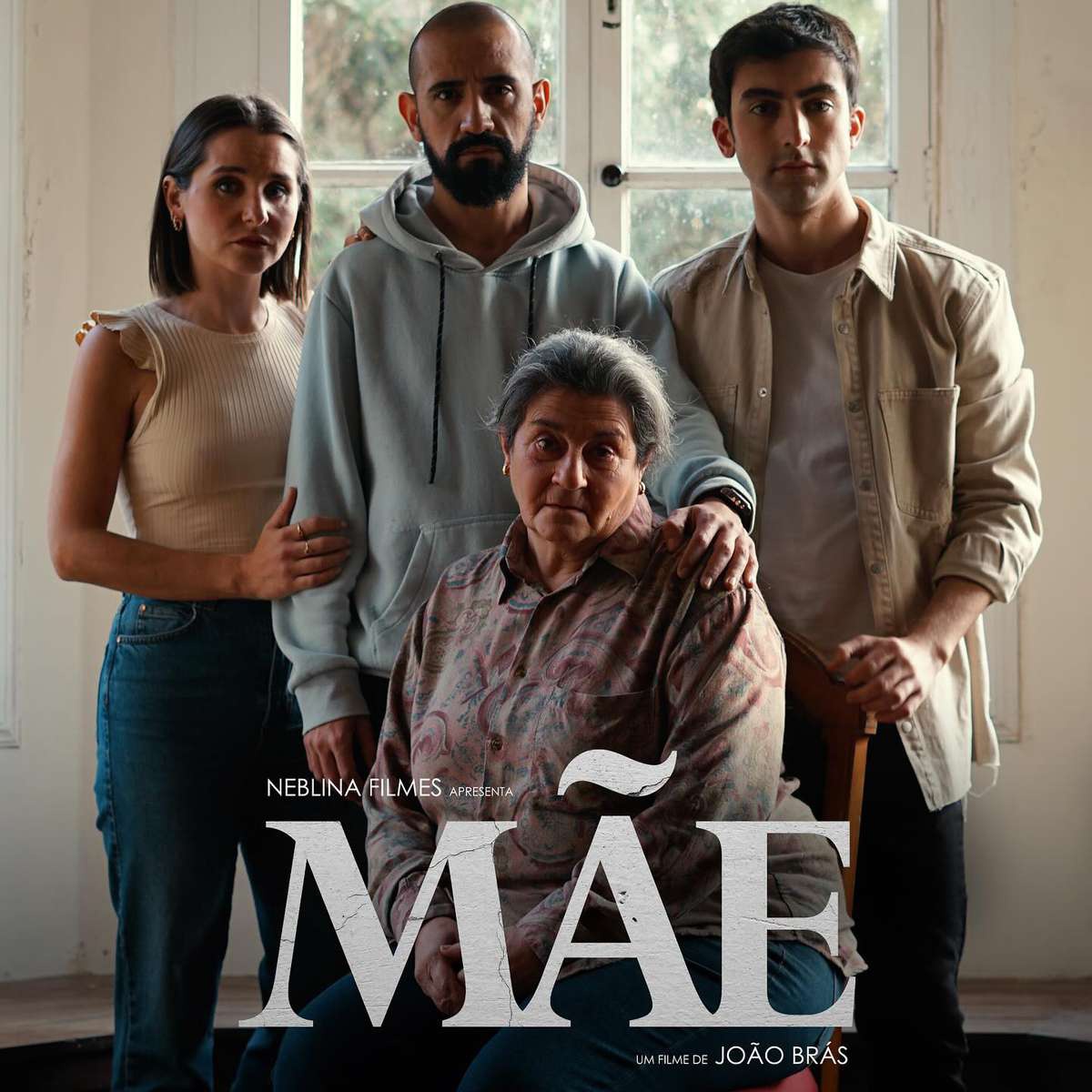

Em 2024, interpretou Dolores (no filme Mãe, de João Brás), uma mulher em estado avançado de Alzheimer. O facto de ter sido cuidadora informal da sua mãe, que passou por esta doença, fez com que sentisse maior dificuldade em interpretar esta personagem face a outro papel que tenha representado?

Foi muito importante ter feito aquele trabalho. O Alzheimer foi uma grande provocação e desafio, mas não pela situação da minha mãe, onde fui cuidadora dela durante quatro meses e meio. Aliás, eu utilizei essa experiência para escrever um projeto de mestrado para a Universidade… Senti, sim, que em muitas cenas do filme aconteciam coisas porque estava disponível para que elas acontecessem. O meu trabalho de preparação, independentemente do papel, é um fator muito importante para que haja uma vibração nova.

“O público não é estúpido e está cada vez mais exigente”

Numa entrevista com Júlio Isidro, para o programa Inesquecível, falou na importância que a pesquisa e a preparação de uma personagem têm para si. Sente que as gerações mais jovens ainda valorizam esse processo de pesquisa?

Hoje em dia, o público não é estúpido e está cada vez mais exigente. Portanto, quando estamos a olhar para um projeto, seja ele uma série ou uma telenovela, vemos perfeitamente quem são os atores que estão lá de corpo e alma e os que estão a dizer o texto que decoraram… A contracena é muito importante, saber escutar é algo crucial e muitas vezes os atores não ouvem o que o outro disse, simplesmente sabem o seu texto todo encadeado.

Nessa mesma entrevista, falou sobre o fim do acesso ao mundo da representação pelo número de seguidores nas redes sociais. Acredita que, durante algum tempo, essa era a principal forma de conseguir oportunidades na área?

Não tenho a certeza se era a principal, mas tenho a certeza de que há casos de pessoas que chegaram à profissão porque tinham um grande número de seguidores nas redes sociais. Estamos sempre postos à prova, há jovens que normalmente entram por essa via, mas estudam, empenham-se e dedicam-se à profissão, tornando-se bons atores.

Fala-se muito do ego dos artistas. Há alguém que a tenha surpreendido pela negativa ou pela positiva?

Há muitos casos de pessoas que me surpreenderam pela positiva. Numa geração muito anterior, a Eunice Muñoz e o Raul Solnado, pessoas de uma relação muito humana para com o público e com os colegas. Tinham uma atitude de passarem os seus conhecimentos aos mais novos. Alguém que também vem de repente à memória, por ter sido uma excelente pessoa, é o Pedro Lima. Era um profissional extraordinário, fazia a sua preparação com rigor e um empenho impressionantes. Tratava todas as pessoas de uma forma educada e cuidada. Dentro destas gerações mais novas tenho tido muita sorte. A maioria cria uma relação comigo muito agradável. Pela negativa, como não alimento esse lado, distancio-me de quem seja arrogante, não é assim que eu estou na vida.

“As atrizes estão cada vez melhores com a idade”

As histórias contadas e vividas pelos atores servem como um espelho que reflete a sociedade. Considera que o teatro português reflete a multiculturalidade do nosso país?

Ultimamente tem-se tido preocupação em incorporar pessoas de diferentes etnias e até mesmo pessoas com deficiências. Eu penso que há dois tipos de teatro: o teatro que quer ser interveniente e ter um papel social, em que os textos são escolhidos para pôr as pessoas a pensar, seja através do riso ou não, a fim de transformar mentalidades em relação ao mundo e às relações humanas. Há outro teatro que é puro e simplesmente entretenimento.

Existe a perceção de haver uma cultura de “amigos e cunhas” na indústria da representação. Serão as relações pessoais e os contactos privilegiados fatores mais importantes para conseguir trabalho do que o próprio talento?

Quero acreditar, até para ter saúde na minha cabeça, que é possível as pessoas serem honestas e fazerem o seu caminho sem recorrer a isso. Nunca meti nenhuma cunha, não sei o que é isso. É preciso que as pessoas tenham objetivos muito claros e estruturados, quer no sentido económico, profissional e afetivo, para estarem equilibradas e perceberem que não é preciso recorrer a cunhas para terem trabalho na área. Conheço atrizes como a Luísa Cruz e a Maria João Luís, que fazem trabalhos muito bons, e que não necessitam de recorrer a esses recursos.

Na sua experiência, considera que a indústria de entretenimento em Portugal é marcada por uma tendência de autocensura — uma espécie de “não dizer nada para não perder trabalho” — ou há espaço para vozes críticas e independentes?

É um reflexo, muitas vezes, do politicamente correto. Ao não dizer nada as pessoas preferem omitir em prol do funcionamento das produções, que às vezes são delicadas. Mas há casos como a Rita Blanco, que diz o que pensa, tem prémios e é uma trabalhadora fantástica e uma atriz cada vez melhor. Aliás, é engraçado, em Portugal as atrizes estão cada vez melhores com a idade, a Lídia Franco é uma atriz fantástica, a Céu Guerra é outro exemplo. Não quer dizer que não fossem atrizes brilhantes, mas com a idade estão muito melhores.

Os atores são bons mentirosos?

Excelentes mentirosos… fazem da mentira, verdade. Mas também são boas pessoas. Dão o seu corpo, a sua alma e as suas emoções para os papéis, para as pessoas, para o mundo, no sentido de que possa haver algo diferente.